Einstimmig angenommen vom Kongress der Revolutionären Kommunistischen Partei am 31.5.2025 in Bern. Als Word mit Grafiken runterladen.

«Die bürgerlichen Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.» Marx & Engels

Die alte Welt zerbricht vor unseren Augen. Trump hat der dahinsiechenden liberalen Weltordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmte, den Todesstoss gegeben. Die Welt zerfällt in atemberaubendem Tempo in offen feindliche Blöcke. Wir befinden uns mitten in einer Periode des welthistorischen Umbruchs.

Verschärfung der Spannungen zwischen den Imperialisten, Handelskriege und Protektionismus, Aufrüstung und Kriege: Das alles sind Ausdrücke der Todeskrise des Kapitalismus. Die herrschende Kapitalistenklasse hat keine Lösung für die organische Krise ihres Systems, weil es innerhalb dieses Systems keine Lösung gibt. Der einzige Weg vorwärts für die Menschheit ist die sozialistische Revolution: der Sturz der Kapitalistenklasse, die Aufhebung des Privateigentums der Unternehmen und die rationale Planung der Wirtschaft durch die Machtergreifung der Arbeiterklasse.

Jede kapitalistische Kraft versucht, die Krise gewaltsam auf die Konkurrenz abzuwälzen. Den Preis für ihr rücksichtsloses Streben nach Machterhalt zahlen die Massen der Arbeiterklasse mit Armut, Inflation, Entlassungen, Sparmassnahmen, Kriegen und Zerstörung. Doch durch Jahre der Krise lernt die Arbeiterklasse. Der Unmut gegen den Status Quo steigert sich zunehmend bis hin zur Wut auf CEOs und die politischen Marionetten der Kapitalisten. Die Hammerschläge der aktuellen welthistorischen Ereignisse werden eine Schicht nach der anderen radikalisieren. Das bereitet den Boden für Revolutionen, nicht nur in den ärmsten Ländern, sondern im Herzen des Kapitalismus. Die USA und Europa stehen mitten im aufziehenden Sturm.

Das zentrale Problem unserer Epoche lässt sich einfach zusammenfassen: Es ist die Abwesenheit einer revolutionären Führung. Die Arbeiterklasse war in der Geschichte nie grösser und potenziell mächtiger als heute. Alle objektiven Voraussetzungen für eine höhere, klassenlose Gesellschaft wären vorhanden. Doch die Lösung der Krise der Menschheit bleibt durch die reformistische Degeneration der Arbeiterorganisationen blockiert. Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Kommunisten der Revolutionären Kommunistischen Internationale, heute die Grundlage für eine revolutionäre Führung auf der Höhe ihrer historischen Anforderungen zu schaffen.

Die Massen der Arbeiterklasse lernen aus ihren Erfahrungen. Kommunisten brauchen jedoch ein wissenschaftliches, marxistisches Verständnis. In diesen turbulenten Zeiten voller scharfen und schnellen Wendungen dürfen wir uns nicht von oberflächlichen Erscheinungen und den Stimmungsschwankungen der «öffentlichen Meinung» ablenken lassen. Wir müssen, ausgehend von einem Klassenverständnis, die grundlegenden Tendenzen in ihrer dialektischen Entwicklung verstehen. Nur das wird uns Orientierung, Standfestigkeit und Voraussicht geben. Einzig durch kontinuierliche und geduldige Arbeit auf der Grundlage der richtigen Einschätzung der Situation werden wir nachhaltig die kommunistischen Kräfte aufbauen können, um im Verlauf des revolutionären Prozesses die Massen fürs kommunistische Programm zu gewinnen.

Die Schweiz ist gänzlich Teil der internationalen Entwicklung. Sie war und ist noch eines der stabilsten Länder, gepolstert durch den angehäuften Reichtum aus ihrer imperialistischen Ausbeutung der Welt. Doch der Schweizer Kapitalismus zehrt von längst vergangenen Zeiten. Sein längerer Erfolg ist engstens verknüpft mit der Globalisierung und der liberalen Weltordnung, die sich in diesem Moment in unumkehrbarer Auflösung befinden.

Ziel und Anspruch dieses Perspektiven-Dokuments ist es, die allgemeinen, tieferen Tendenzen des historischen Prozesses herauszuarbeiten. Das kann selbstverständlich keine präzise Vorhersage der Zukunft sein. Es ist eine orientierende Arbeitshypothese für Kommunisten, die laufend konkretisiert und angepasst werden muss. Wir denken, dass wir in diesem Dokument unmissverständlich beweisen, dass die Schweiz dem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wirbelsturm des Kapitalismus nicht entkommen kann. Wir leben in einer entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte. Wir müssen uns auf die Revolution vorbereiten.

Die Weltsituation erscheint komplett chaotisch. Sie wird leicht verständlich, wenn wir die tiefere Wurzel der Entwicklung verstehen: die Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise und der langgezogene Niedergang dieses Wirtschaftssystems.

Nach der Barbarei des Zweiten Weltkriegs konnte sich der Kapitalismus nochmal für eine ganze Periode stabilisieren. Die Weltwirtschaft sah einen nie gekannten Aufschwung. Das bildete in den reichsten imperialistischen Ländern die Basis für einen kontinuierlich steigenden Lebensstandard der Arbeiterklasse. Der Klassenkampf wurde gedämpft. Doch der Kapitalismus wird durch seine eigenen inneren Widersprüche untergraben. Im Kapitalismus sind Unternehmen im Privatbesitz. Gezwungen durch die Konkurrenz auf dem Markt, strebt jedes Unternehmen blind nach seinem Profit und muss die Produktion ausweiten, ohne Rücksicht darauf, dass die Absatzmärkte letztlich durch die Kaufkraft der in Armut gehaltenen Massen beschränkt werden. Das führt periodisch zu Überproduktionskrisen und zur zunehmenden Erschöpfung von Absatzmärkten und profitablen Investitionsmöglichkeiten.

Diese Widersprüche des Kapitalismus meldeten sich in den 1970er Jahren mit voller Wucht zurück. Die Weltwirtschaft stürzte in die erste globale Krise seit 1929. Seither versuchten die Kapitalisten ihre Profite durch drei Mechanismen zu retten: 1) Die Ausdehnung des Kredits (Verschuldung) zur Schaffung einer künstlichen Nachfrage; 2) Privatisierungen, Deregulierungen, Steuersenkungen, Sparmassnahmen und Angriffe auf die Löhne der Arbeiterklasse; 3) Am wichtigsten jedoch: durch einen gigantischen Schub der Globalisierung. Zölle und Handelsschranken wurden eliminiert, die Produktion teilweise in Billiglohnländer ausgelagert und in globale Wertschöpfungsketten integriert. Durch die Restauration des Kapitalismus in der ehemaligen UdSSR und in China in den 1990ern wurden zusätzlich riesige neue Märkte für die Profitsuche geöffnet. Über mehrere Jahrzehnte hat die Globalisierung die Lohnkosten tief gehalten und den Druck auf die Profite der Kapitalisten abgefedert. Doch im niedergehenden Kapitalismus ist jede «Lösung» temporär, oberflächlich und bereitet die Rückkehr der Krise auf höherer Stufe vor.

Die Weltwirtschaftskrise 2008 bildete den fundamentalen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte des Kapitalismus. Die Ausweitung der Globalisierung kam zum Stillstand. Seither stagniert der Welthandel. Die ausländischen Direktinvestitionen sind nach ihrem Höhepunkt 2007 mittlerweile auf den tiefsten Stand seit 2003 gesunken. Die herrschende Kapitalistenklasse versuchte nach 2008, die Wirtschaft mit massiven staatlichen Rettungspaketen und billigem Geld anzukurbeln und die Konsequenzen durch Sparmassnahmen auf die Arbeiterklasse abzuwälzen. Trotz alledem schlitterten sie in ein volles Jahrzehnt der Quasi-Stagnation der Wirtschaft – und sitzen nun zusätzlich auf einem gigantischen Schuldenberg von 350 % des weltweiten BIP!

Der Grund ist simpel. Sie können die Grundursache der Krise nicht lösen: die globale Überproduktion. In jedem einzelnen wichtigen Sektor der Weltwirtschaft gibt es riesige Überkapazitäten. Praktisch der ganze Reichtum konzentriert sich bei einer winzigen Minderheit von Kapitalisten, die durch Monopole die gesamte Weltwirtschaft dominieren, während der Lebensstandard und damit die Konsumfähigkeit der breiten Massen gedrückt wird. Der Weltmarkt ist gesättigt und umfasst heute den ganzen Planeten. Er kann nicht mehr signifikant ausgeweitet werden. Es bleibt nur die imperialistische Neuaufteilung der Märkte unter den Konkurrenten.

Dieser Prozess hat in den letzten Jahren – mit der Covid-Pandemie 2020, dem imperialistischen Krieg in der Ukraine seit 2022 und nun mit der Trump-Präsidentschaft – eine qualitativ neue Stufe erreicht. All die jahrzehntelang angehäuften Widersprüche brechen gewaltsam auf und verstärken sich gegenseitig. Die Globalisierung steht nicht nur still, sie wird zurückgebaut: Lieferketten werden zerrüttet, die Produktion wird zurückverlagert. Der Protektionismus wird zur bestimmenden Tendenz. Die imperialistischen Blöcke befinden sich im Wirtschaftskrieg, in dem jeder versucht, die Profite der eigenen Industrie zu schützen – auf Kosten der anderen. Mit Trumps «America First»- und Zollpolitik eskaliert die Situation vollends. Es ist das definitive Ende der Epoche der Globalisierung, in der der Welthandel die wichtigste Stütze des Kapitalismus bildete.

Das Aufkommen des Protektionismus basiert nicht auf «dummen» Entscheidungen des Herrn Trump. Er ist nur der konsequenteste Ausdruck und Beschleuniger einer objektiven Tendenz, die sich schon länger anbahnte. Protektionismus ist das Resultat der Sackgasse des Kapitalismus und seiner Überproduktionskrise. Wenn es für die beschränkten Märkte zu viele Fabriken gibt, dann müssen irgendwo Fabriken geschlossen und Arbeiter entlassen werden. Jeder Nationalstaat vertritt die Interessen seiner Kapitalisten. Jeder will, dass der Kahlschlag bei der Konkurrenz im Ausland passiert, um nicht den Klassenkampf im Inland anzuheizen. Deshalb erheben sie Zölle auf ausländische Waren oder subventionieren heimische Unternehmen, um sie vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen. Wenn jedoch ein Staat zu protektionistischen Massnahmen greift, muss auch die Konkurrenz reagieren, um nicht abgehängt zu werden. Das sehen wir jetzt überdeutlich: Die USA und China schaukeln sich im Handelskrieg gegenseitig hoch. Um den wegbrechenden US-Markt zu kompensieren, wird China versuchen, mehr Waren nach Europa zu exportieren – wogegen die EU sich wiederum mit Zöllen wird schützen müssen. So ziehen sich verschiedene Nationalstaaten – jeder im Versuch, den eigenen Niedergang auf Kosten der Konkurrenz abzubremsen – in eine Negativspirale. Sie wird die Inflation weiter nach oben treiben und riskiert, die ohnehin sehr fragile Weltwirtschaft in eine tiefe Depression zu stürzen.

Die Konsequenzen dieser Entwicklung betreffen nicht nur den Welthandel, sondern das gesamte Gefüge der Beziehungen zwischen den kapitalistischen Nationalstaaten. Seit Trumps zweitem Amtsantritt brechen jahrzehntealte Allianzen und Institutionen zusammen. Die Trump-Regierung hat binnen weniger Wochen die Weltordnung der letzten 80 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begraben.

Die USA waren seit dem Zweiten Weltkrieg die mit Abstand stärkste imperialistische Macht. Sie übernahmen vom niedergehenden britischen Imperialismus die Rolle als Weltpolizist und diktierten der kapitalistischen Welt ihre liberale «regelbasierte» Weltordnung: Verhüllt unter dem Schleier der «universellen Werte» von «liberaler Demokratie» und «Freiheit», beherrschte der US-Imperialismus die Welt durch seine multilateralen Institutionen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 blieb er als einzige Supermacht übrig und schien allmächtig.

Aber unter der Oberfläche steckt der US-Imperialismus schon länger im relativen Niedergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die USA 50 % des Welt-BIP aus, heute noch 26 %. Auf der anderen Seite ist China seit den 1990ern zur zweitwichtigsten Wirtschaftsmacht aufgestiegen und repräsentiert 17 % des Welt-BIP. Zwar sind die USA weiter die stärkste imperialistische Macht – und umgekehrt stösst der chinesische Aufstieg an seine eigenen kapitalistischen Schranken (Überproduktions- und Immobilienkrise). Doch das Kräfteverhältnis auf Weltebene hat sich verschoben. Das US-Imperium ist an seine Grenzen gestossen und ist nicht mehr fähig, seine Stellungen auf der ganzen Welt zu halten. Der Kampf zwischen den USA und China um die weltweite Vorherrschaft ist der bestimmende Konflikt der Epoche. Doch der Niedergang des US-Imperialismus hat ein Vakuum geöffnet, in das auch andere imperialistische Mächte (Russland, Iran, Türkei etc.) eintreten. Der Kampf zwischen den imperialistischen Mächten hat begonnen. Es ist der Kampf von Räubern um die Neuaufteilung der Welt, um Einflussgebiete, Ressourcen, Handelsrouten und militärische Stellungen.

Die demokratischen wie republikanischen US-Regierungen vor Trump, die traditionellen Vertreter des US-Imperialismus, haben den Niedergang des US-Imperialismus durch ihre unglaubliche Arroganz und Kurzsichtigkeit noch beschleunigt. Sie führten die USA in folgenschwere Niederlagen im Irak, Afghanistan, Syrien und nun in der Ukraine. Die monumentale Niederlage der NATO (des US-Imperialismus und Europas) in der Ukraine erweist sich als das Ende der Weltordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestand: Es ist das Ende des Westens als Block.

Der US-Rückzug aus Europa ist vom Standpunkt des angeschlagenen US-Imperialismus nur die logische Schlussfolgerung. Trump bricht mit der Strategie des US-Imperialismus der letzten Jahrzehnte, die ihre materielle Basis verloren hat. Er leitet einen teilweisen Rückzug aus der ganzen Welt ein, mit dem Ziel, die Kräfte des US-Imperialismus in der «eigenen» Weltregion zu stärken, sie nicht durch weitere teure und aussichtslose Abenteuer zu schwächen – und so aus einer stärkeren Position gegen den Aufstieg Chinas zu kämpfen.

Es läuft eine geopolitische Neuordnung, die die Veränderung der Kräfteverhältnisse auf Weltebene widerspiegelt und beginnt, die Welt in besserer Übereinstimmung mit der relativen Stärke der imperialistischen Blöcke neu zu organisieren. Es ist eine Verschiebung von einer US-dominierten zu einer multipolaren Welt. Trump ist nur der Endpunkt einer jahrzehntelangen Entwicklung – und gleichzeitig der Startpunkt einer neuen Ära von grösster Instabilität und schnellen Wendungen.

Der Bruch des Bündnisses zwischen den USA und Europa ist die folgenreichste Verschiebung. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA Europa als klar untergebenen Bündnispartner gegen die Sowjetunion aufgebaut. Sie haben Europa zusammengehalten, finanziert und politisch, ökonomisch und kulturell gestützt als Teil ihrer liberalen «regelbasierten» Weltordnung. Aber die Interessen des US-Imperialismus decken sich nicht mehr mit jenen Europas. Trump zieht die Konsequenzen und opfert Europa.

Die Biden-Regierung hatte die EU in der Ukraine in den Krieg gedrängt. Die deutschen Kapitalisten hatten ihre Industrie auf den billigen Öl- und Gasimporten aus Russland aufgebaut. Für einen aussichtslosen Krieg haben sie die symbiotische Beziehung zu Russland und mit ihr die deutsche Industrie zerstört, um ihrem amerikanischen Herrchen zu gefallen – und jetzt kommt Trump, zieht sich aus dem verlorenen Krieg zurück, faltet den jahrzehntelang aufgespannten Schutzschirm zusammen und fordert von Europa, die Kosten für ihre Verteidigung künftig selbst zu zahlen! Trump zeigt dem alten Kontinent damit seinen wahren Platz im heutigen imperialistischen Weltsystem: Er ist bedeutungslos. Europa war die Wiege des Kapitalismus, das Zentrum aller imperialistischen Grossmächte des 19. Jahrhunderts. Nach Jahrzehnten des Niedergangs ist es heute der schwächste imperialistische Block, zerquetscht zwischen den USA, China und Russland.

Die Wirtschaftskrise in Europa betrifft nicht mehr «nur» die Peripherie-Länder. Sie ist im Herzen der EU angekommen. In Deutschland, dem industriellen Motor des Kontinents, ist die Industrie seit 2018 um 15 % eingebrochen. In der mächtigen Auto-, Metall-, Maschinen- und chemischen Industrie sind die Produktionskosten zu hoch, um in der globalen Überproduktionskrise konkurrenzfähig zu bleiben, erst recht seit der Krieg Europa vom russischen Gas abschnitt und die Energiekosten explodieren. Im Zentrum der Wirtschaftskrise steht die Autoindustrie, die in ganz Europa 14 Millionen Arbeiter beschäftigt und in Deutschland 6 % der Wirtschaft ausmacht. Unfähig, mit der E-Auto-Konkurrenz aus China mitzuhalten, schliessen die Kapitalisten bei VW und Co. Werke, entlassen massenweise Arbeiter und drücken die Löhne. Die Deindustrialisierung schreitet unaufhaltsam voran. In den entscheidenden Bereichen der technologischen Innovation, wo die USA und China um die Vorherrschaft ringen, ist Europa abgehängt (KI; Cleantech im Falle von China). Laut Ex-EZB-Chef Mario Draghi bräuchte die EU jährlich zusätzliche 750 – 800 Milliarden Euro an Investitionen (Erhöhung auf 27 % des BIP), um grössere Monopole zu schaffen, die im globalen Rennen mithalten könnten.

Doch die Kapitalisten investieren nicht, wenn es keine Profite gibt. Und die Staaten? Aber die EU ist keine Einheit. Sie ist ein Flickwerk von kleinen Nationalstaaten. Jeder einzelne Nationalstaat ist zu klein für solch grosse Investitionen. Aber keiner wird bereit sein, zusammenzulegen, um die Industrie in einem anderen Land aufzubauen. Jeder verfolgt die Interessen der eigenen Bourgeoisie. Das Gleiche auf militärischer Ebene. Jetzt ist Europa in ein dramatisches Wettrüsten eingestiegen. Die EU spuckt grosse Töne für eine gemeinsame «europäische Sicherheitsarchitektur», aber das ist eine reaktionäre Utopie. Sie haben ein 800 Milliarden Euro schweres Aufrüstungspaket beschlossen – auf Schulden! Das wird die Widersprüche nur verschärfen. Jeder Nationalstaat wird für sich schauen. Die EU konnte den Schein der Einheit wahren, solange die Wirtschaft einen relativen Aufschwung sah. In der Krise werden alle Einzelteile von den USA, China und Russland in verschiedene Richtungen gezogen.

All dies hat enorme soziale Folgen für den Kontinent. Die EU-Länder stecken schon am Rand von Budget- und Schuldenkrisen, noch bevor die neuen Militärausgaben obendrauf kommen. Die Arbeiterklasse wird für die Aufrüstung zahlen müssen durch den weiteren Rückbau des Sozialstaats. Das bereitet unausweichlich den Boden für massive politische Erschütterungen und Klassenkämpfe. Selbst der komplette Zusammenbruch der EU in den nächsten Jahren ist nicht ausgeschlossen.

Die internationale Situation und die Krise Europas werden eine tiefgreifende Wirkung auf die Schweiz haben. Die Schweiz kommt mit einem stärkeren Regime in die neue Situation als die meisten Länder. Aber revolutionäre Kommunisten müssen darauf vorbereitet sein, dass sich die Stabilität an einem gewissen Punkt relativ schnell in ihr Gegenteil verkehren kann. Das Ende der Globalisierung und der liberalen Weltordnung ist das Ende der Bedingungen, die der Schweiz über Jahrzehnte ermöglicht haben, den eigenen Niedergang zu verlangsamen. Um die Konsequenzen der neuen Weltsituation für die Schweiz zu begreifen, müssen wir verstehen, in welchem Zustand und mit welchem Profil der Schweizer Kapitalismus in die neue Periode eintritt. Dafür brauchen wir einen längeren Blick.

Die Schweiz ist ein kleines, reiches imperialistisches Land. Weil der Binnenmarkt sehr klein ist, richteten sich die Schweizer Kapitalisten früh international aus. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren der Finanzplatz (Banken und Versicherungen) und die hochspezialisierte, kapitalintensive Exportindustrie die Pfeiler des Schweizer Kapitalismus. Als «neutrales» Land konnte sich die Schweiz unversehrt durch die zwei Weltkriege mogeln. Das erlaubte dem Schweizer Kapital einerseits den Aufstieg des Finanzplatzes (geschützt durchs Bankgeheimnis karrten die Reichen ihre Aktenkoffer voller Geld in die Schweiz, um den Steuern zu entkommen). Andererseits stand die Schweiz am Kriegsende mit einem intakten Produktionsapparat da, während das restliche industrialisierte Europa zurückgeworfen und der Grossteil der Welt in kolonialer Unterentwicklung gehalten wurde.

So konnte das Schweizer Kapital aus einer Position der relativen Stärke von den aussergewöhnlichen Bedingungen der Nachkriegszeit (1945-1973) profitieren. Die Koexistenz zweier Supermächte, die sich im Kalten Krieg im Gleichgewicht hielten, eröffnete eine längere Periode des Friedens in Europa. Die USA spannten mit der NATO ihren militärischen Schutzschirm über Europa, von dem auch die Schweiz profitierte, ohne dafür zahlen zu müssen. Der US-finanzierte Wiederaufbau Europas schuf einen riesigen Absatzmarkt für die Schweiz. Die Industrie boomte und exportierte ihre Maschinen und chemischen Produkte nach Europa (insbesondere Deutschland, Frankreich, Italien), aber auch in die USA und die ganze Welt. Die Schweiz ordnete sich klar im westlichen Lager ein, konnte jedoch ihre Neutralität halten, auch wenn sie mehrmals von den USA unter Druck gesetzt wurde. Versteckt hinter der humanitären Fassade dieser Neutralität, machte die Schweizer Bourgeoisie Geschäfte mit der ganzen Welt, auch den vom westlichen Imperialismus sanktionierten Ländern (dem Ostblock, Apartheid-Südafrika etc.). Geschützt durch die Sonderstellung von Neutralität, Bankgeheimnis und der Tatsache, dass die meisten Länder ihre Finanzmärkte noch durch Kapitalverkehrskontrollen einschränkten, zogen die Schweizer Banken Gelder aus allen Weltregionen an. Diese investierten die Kapitalisten wiederum, um durch Überausbeutung ausländischer Arbeiter im Aus- und Inland Extraprofite einzustreichen. Diese Kombination von aussergewöhnlichen Faktoren ist die Grundlage der starken Stellung des kleinen Schweizer Imperialismus im globalen Kapitalismus, die auch eine hohe soziale und politische Stabilität ermöglichte. Die Schweiz zehrt bis heute von diesem Vorsprung aus der Nachkriegszeit.

Das Ende des Nachkriegsaufschwungs in den 1970ern leitete auch den Niedergang des Schweizer Kapitalismus ein. Der US-angetriebene Abbau von Zollschranken und die Liberalisierung der Finanzmärkte als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise verschärften die internationale Konkurrenz sowohl für die Exportindustrie wie für die Banken. Das Schweizer Kapital rettete sich – indem es die Krise 1975 und die Arbeitslosigkeit exportierte (Ausschaffung von über 300’000 Migranten) – noch bis in die 1990er Jahre, bevor die sinkende Wettbewerbsfähigkeit zum grösseren strukturellen Umbruch zwang: Kleinere Banken und Industrieunternehmen gingen ein oder fusionierten, das Kapital konzentrierte sich noch stärker in wenigen Grosskonzernen (UBS und CS bei den Banken; Novartis und Roche in der Pharma). Diese wurden damit stark genug, um auf den offenen Weltmärkten zu expandieren. Getrieben von der Pharma, explodierte der industrielle Export auf ein nie dagewesenes Niveau, während die Profite der Grossbanken und Versicherungen durch den spekulativen Boom auf dem US-Markt in die Höhe schossen. Durch das neu gegründete Freihandelsprojekt EU hatte der wichtigste Handelspartner der Schweiz eine neue, kurze Blüte. Die Schweiz erhielt durch die bilateralen Verträge Zugang zum europäischen Binnenmarkt und profitierte von der anziehenden Nachfrage der deutschen Industrie und der Ausweitung des Reservoirs an Arbeitskräften durch die Einführung der Personenfreizügigkeit. Dadurch erlebte der Schweizer Kapitalismus nach der 1990er-Krise einen Boom. Das Schweizer Kapital federte den eigenen Niedergang also dadurch ab, dass es umso stärker auf der Welle der Globalisierung ritt – die sich jetzt in ihr Gegenteil verkehrt.

Die Weltwirtschaftskrise 2008 war auch für die Schweiz das Ende einer Epoche: die endgültige Rückkehr der organischen Krise des Kapitalismus. Symptomatisch für den ganzen Schweizer Kapitalismus wurde die UBS nach ihrem spekulativen Boom gewaltsam auf den Boden der Realität zurückgeholt: Sie crashte 2008 und musste vom Staat gerettet werden. Der US-Imperialismus ging in die Offensive gegen die Schweizer Konkurrenz und zwang sie zur Aufgabe ihres wichtigsten Standortvorteils: dem Bankgeheimnis. Die Schweizer Banken haben sich nie von dem harten Schlag erholt. 15 Jahre nach der UBS brach auch die CS zusammen. Ein zentraler Pfeiler des Schweizer Imperialismus wankt. Und der andere grosse Pfeiler, die Exportindustrie? Einerseits hat sie seit der Krise 2008 die Konzentration in jenen wenigen hochprofitablen Exportindustrien weiter vorangetrieben, in denen sie kaum in Konkurrenz durch billige Massenproduktion aus Ländern mit tieferen Löhnen steht. So profitiert die Pharma von Monopolpreisen durch Patente; die Uhrenindustrie von ihrer hochspezialisierten Nische im Luxus-Segment. Andererseits hat die Exportindustrie die Exportmärkte weiter «diversifiziert»: Sie hat stärker auf China gesetzt, das nach 2008 die wichtigste Stütze des globalen Kapitalismus war. Die Exporte nach China haben sich zwischen 2007 und 2015 mehr als verdoppelt. In den letzten Jahren wurden die USA, insbesondere wegen der Pharma, mit 18 % der Exporte zum wichtigsten einzelnen Exportzielland (mehr als Deutschland alleine; weniger als die EU insgesamt).

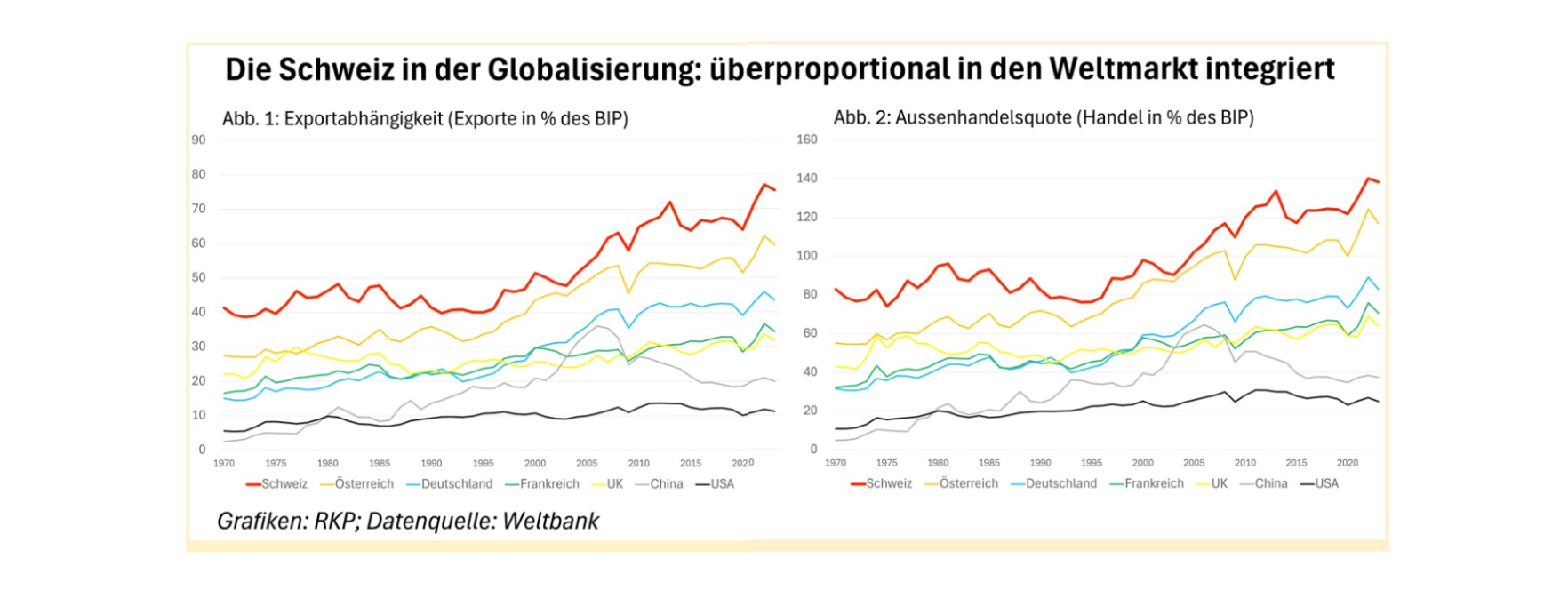

In welchem Zustand und mit welchem Profil tritt der Schweizer Kapitalismus also in die neue Weltsituation ein? Zum einen, wie wir sogleich tiefer erklären werden, in einem Zustand der Angeschlagenheit und Unterhöhlung durch den langen Niedergang der Schweiz als Teil der organischen Krise des Kapitalismus. Zum anderen mit einem Profil der Abhängigkeit von den Bedingungen, die heute wegbrechen: von offenen Weltmärkten, dem Frieden zwischen den Blöcken und einem starken Europa. In der ganzen Periode seit den 1990er-Jahren haben die Schweizer Kapitalisten versucht, sich dadurch vor der Krise zu retten, dass sie sich umso stärker in den Weltmarkt integrierten. Die Schweiz ist heute eines der am stärksten mit dem Weltmarkt verflechteten Länder (siehe Abbildungen 1 & 2 ). Jeder zweite Franken des Schweizer BIP wird im Ausland erwirtschaftet. Damit hat sich der Schweizer Kapitalismus verwundbar gemacht gegenüber Protektionismus und Blockbildung. Was in der Vergangenheit eine Stärke war, droht im Umfeld der heutigen geopolitischen Brüche zur grössten Schwäche zu werden.

Die Schweiz ist keine Insel. Sie ist Teil des allgemeinen Niedergangs des kapitalistischen Systems. Nach 2008 hat sich die Schweizer Wirtschaft schneller stabilisiert als andere Länder und konnte ihre relative Position gegenüber den meisten Konkurrenten halten. Aber sich im Verhältnis zu anderen halten, wenn alle niedergehen, ist schwerlich ein Grund zur Euphorie. Seit dem Wendepunkt 2008 verzeichnet die Schweizer Volkswirtschaft nur noch mickrige Wachstumszahlen um die 1 %. Doch selbst diese Zahlen verdecken den tieferen Prozess am Werk. In der Industrie sind es nach der Krise 2008 nur noch die pharmazeutische (+189 % seit 2011) und chemische Industrie (+67 %), die bedeutend wachsen – auf tieferer Stufe die Uhren und der Bau. Die restliche Industrie ist im Niedergang. Seit 2011 verloren die Sektoren Textilien (-27 %), elektrische Ausrüstungen (-11 %), Metallerzeugnisse (-12 %), Maschinen (-16 %). Die Pharma, angetrieben von den beiden Grosskonzernen Novartis und Roche, hat in den letzten drei Jahrzehnten ihre Wertschöpfung verdoppelt und macht mittlerweile die Hälfte der Industrie aus.

Der wichtigste Treiber hinter den ohnehin nicht rosigen Zahlen des Schweizer BIP ist der Rohstoffhandel. Die Schweiz ist eine Weltmacht im Transithandel mit Erdöl, Aluminium, Weizen und Kaffee. Dieser Sektor, der in engster Verbindung mit dem Finanzplatz steht, bläht die Zahlen des BIP auf. Doch hier wird überhaupt kein Wert geschaffen. Der Schweizer Rohstoffhandel ist vielmehr das Schmiermittel für die globalen Kapitalisten, wobei Teile des Mehrwerts aus der ganzen Welt abgezogen und zu Händlern und Finanzkapitalisten umverteilt werden. Während die Arbeiterklasse seit 2020 den Gürtel enger schnallen und für die Zerrüttung der Lieferketten und die Explosion der Energiepreise zahlen musste, verdienen sich die Parasiten in diesem Sektor dumm und dämlich.

Das zeigt, dass der Schweizer Kapitalismus unter der Oberfläche zunehmend hohl ist: Einziges wirkliches Zugpferd der Industrie ist die Pharma. Der Schweizer Kapitalismus ist abhängig von einer einzelnen Branche, die sich überdies in den letzten 10 Jahren stark auf den US-Markt ausgerichtet hat, weil der Medikamenten-Markt dort vollkommen liberalisiert ist und diese Räuber schamlos ihre hohen Monopolprofite einstreichen können. Sie sind nicht nur in der Schweiz entscheidend mitverantwortlich für hohe Gesundheitskosten, sondern ruinieren auch die US-Arbeiterklasse. Aber damit ist die Schweiz auch zusätzlich verwundbar gegenüber Trumps Zöllen.

Das ist nicht das einzige und nicht das offensichtlichste «Klumpenrisiko», mit dem die Schweiz in die neue Weltsituation tritt. Nach dem Zusammenbruch der CS und der Übernahme durch die UBS steht die Schweiz nun mit einer einzigen internationalen Grossbank da – die in ihrer Bilanz Gelder in der doppelten Höhe des Schweizer BIPs führt. Jeder weiss, diese Bank ist «too big to fail». Ein Crash würde das internationale Finanzsystem und die gesamte Schweizer Wirtschaft bedrohen. Sie müsste vom Staat gerettet werden. Doch sie ist auch «too big to save». Eine Rettung würde die Zahlungsfähigkeit der Schweiz übersteigen. Die Auslandsverschuldung der Schweiz würde explodieren und die Wirtschaft ruinieren. Wie schon nach dem UBS-Crash 2008 diskutieren Regierung, Politiker, Medien und «Wissenschaftler» jetzt über Regulierungen, um dieses «Risiko zu minimieren». Aber man kann Banken im Kapitalismus nicht sicher machen. Profite sind umgekehrt proportional zur Stabilität, das liegt in der Natur des Geschäfts des Finanzmarktes: Je höher das Risiko, desto höher die Profite. Dies gilt umso mehr in der Epoche des imperialistischen Niedergangs, wo die Kapitalisten mehr Gewinne machen können durch Spekulation als durch Investitionen in die Produktion. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum nächsten Crash auf den chronisch instabilen Finanzmärkten kommt. Bei der engen Vernetzung der globalen Finanzmärkte birgt jeder Schock das Risiko, die UBS in den Abgrund zu reissen.

Um das enorme Risiko für den Schweizer Kapitalismus loszuwerden, müsste die UBS zerschlagen oder ins Ausland verkauft werden. Das wäre der endgültige Todesstoss für den stolzen Finanzplatz Schweiz. Das wäre langfristig zwar vom Standpunkt der herrschenden Klasse die rationalere Lösung für die soziale und politische Stabilität. Doch das ginge gegen das unmittelbare Interesse des mächtigen Finanzkapitals und käme dem freiwilligen, bewussten Abstieg des Schweizer Kapitalismus in die 2. Liga gleich. Der Bundesrat ist die Exekutive des Finanzkapitals, die Parlamentarier und bürgerlichen Parteien erhalten ihre Gelder und Instruktionen direkt aus den Banken. Sie machen nichts, was gegen die Interessen des Finanzkapitals geht. Falls leicht stärkere Regulierungen gesprochen werden, so nur zur Beruhigung der Arbeiterklasse. Und so versucht die Schweizer Bourgeoisie ihren Niedergang hinauszuzögern – nur um damit deutlich härtere Verwerfungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubereiten. Die Kapitalisten sind gefangen in den Widersprüchen ihres eigenen Systems.

Die Unterhöhlung des Schweizer Kapitalismus ist – wie in allen Volkswirtschaften in der organischen Krise des Kapitalismus – das Resultat des seit Jahrzehnten rückläufigen Wachstums der Investitionen in die Produktion. Produktive Investitionen sind der Motor des Kapitalismus. Sie sind, was dieser Produktionsweise seinen historisch progressiven Charakter und seine Daseinsberechtigung gab: Um in der Konkurrenz überleben zu können, reinvestieren die Kapitalisten einen Teil des Mehrwerts wieder in die Produktion und entwickeln die Technologie. Doch in der organischen Krise investieren die Kapitalisten kaum noch, weil die Märkte gesättigt sind. Der Niedergang des Schweizer Kapitalismus ist besonders deutlich (siehe Abbildung 4).

In den periodisch wiederkehrenden (d. h. «konjunkturellen») Krisen des Kapitalismus scheiden die unprofitablen, meist kleineren Unternehmen aus. Ein Teil des Marktes wird bereinigt. Das Kapital zentralisiert und konzentriert sich in den grösseren Unternehmen. Aber im Kapitalismus in seiner Phase des senilen Niedergangs stagnieren die Investitionen in jedem neuen Konjunkturzyklus auf tieferem Niveau als im vorherigen. Seit der Krise von 2008 sind die Investitionen zur tatsächlichen Erweiterung der Produktion auf dem historischen Tiefstand. Die Entwicklung der Produktivkräfte ist praktisch gänzlich erlahmt. Das zeigt überdeutlich, dass sich dieses historische System erschöpft hat. Wieso auch in die Produktion investieren, wenn die Märkte gesättigt sind? Lieber spekulieren die Kapitalisten auf den Finanzmärkten und zahlen sich von Jahr zu Jahr höhere Dividenden aus.

Mit sinkenden produktiven Investitionen sinkt notwendigerweise auch das Wachstum der Produktivität. Sie ist der Massstab für den Fortschritt eines historischen Systems und für die Konkurrenzfähigkeit innerhalb des Kapitalismus. In der Nachkriegszeit stand die Schweiz bezüglich Produktivität, zusammen mit den USA und mit einigem Abstand auf die übrigen europäischen Länder, an der Weltspitze. Zwar ist die Schweiz noch immer in führender Position, verliert aber seit Jahrzehnten an Vorsprung auf die Konkurrenz. Dass sich die Produktivität der Schweiz seit der 08-Krise wieder leicht besser (respektive: weniger schlecht) entwickelt, verdeckt auch hier: Das Produktivitätswachstum hat keine breite Verankerung in der Wirtschaft. Es kommt praktisch ausschliesslich aus der Pharma und Chemie und aus wenigen Grossunternehmen.

Die Schweizer Industrie war schon in der Krise – noch bevor Trump sein Amt angetreten, Zölle erhoben hat und die Folgen seines Wirtschaftskrieges gegen Europa voll durchschlagen. Die Schweiz verzeichnet bereits das zweite Jahr in Folge einen Rückgang im Wachstum des BIP pro Kopf (jeweils -0,2 %). In der Exportindustrie geht seit 2023 die Produktion zurück. Mit der Krise in Europa (insbesondere in Deutschland) und China sind wichtige Absatzmärkte gesättigt. Der Schweiz droht in den nächsten Jahren eine Welle der Deindustrialisierung.

Die Krise der Schweizer Stahlindustrie steht beispielhaft. Die Massenentlassungen bei den zwei letzten verbliebenen Stahlwerken der Schweiz (Stahl Gerlafingen und Swiss Steel in Emmenbrücke) zeigen die Wucht der grossen Tendenzen der Krise des Kapitalismus. Im weltweiten Kampf um Märkte und Profite wird die EU zwischen den USA und China zerrieben und mit ihr auch die kleine, exportabhängige Schweiz. Weltweit gibt es massive Überkapazitäten in der Stahlproduktion. China allein könnte 63 % der globalen Nachfrage decken. Die USA, China und die EU haben schon 2018 protektionistische Massnahmen ergriffen, um ihre eigene Stahlindustrie gegen die Konkurrenz zu schützen. Dazu kam die Explosion der Energiepreise mit dem Ukraine-Krieg. Die EU reagierte mit der Subventionierung eigener Stahlunternehmen. Mit Überproduktion, Subventionen bei der ausländischen Konkurrenz, hohen Strompreisen und dem Zusammenbruch des Absatzmarktes in Deutschland sind die beiden Schweizer Stahlwerke schlicht nicht international konkurrenzfähig.

Die MEM (Maschinen-, Elektro-, Metallindustrie) steckt in einer strukturellen Krise. Das ist der grösste Exportsektor, in dem mit 330’000 fast die Hälfte aller Arbeiter der Industrie arbeiten. Die Aufträge sind schon seit Mitte 2022 rückläufig, die Exporte sind 2024 um weitere -3,1 % eingebrochen. Das ist keine temporäre Situation: Durch die Überproduktionskrise schrumpfen die Absatzmärkte für die Schweizer MEM-Kapitalisten, die Investitionsgüter für andere Kapitalisten herstellen. 70 % ihrer Exporte gehen in die krisengeplagte EU, 23 % nach Deutschland. Nur noch 28 Prozent der MEM-Bosse glauben, dass es wieder besser werde. Besonders betroffen sind Zulieferer der niedergehenden deutschen Autoindustrie, die 32’000 Arbeiter beschäftigen.

Es ist die Arbeiterklasse, die für ihre Krise zahlt. Letztes Jahr sahen wir eine ganze Reihe von Schliessungen und Massenentlassungen in der gesamten Industrie. Die Stahlunternehmen in Gerlafingen und Emmenbrücke, der Glashersteller Vetropack, die Druckfabriken der Tamedia, die Maschinenbauunternehmen Rieter, die Lebensmittelindustrie (Micarna) und viele weitere haben Tausende Jobs vernichtet. Ein Drittel der KMU haben 2024 Stellen abgebaut. «Die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit steigt auf den höchsten Stand seit der Aufhebung der Euro-Kurs-Untergrenze», titelt die NZZ. Die Kurzarbeit (die Arbeiter arbeiten temporär nicht oder weniger und erhalten nur 80 % des Lohns) ist nur eine aufgeschobene Entlassung, insbesondere dort, wo die Probleme strukturell sind.

Die Schweiz steht in vielerlei Hinsicht noch an der Spitze. Viele hochspezialisierte Unternehmen bedienen spezifische Nischen. Wir sprechen nicht von einem Todesstoss der Schweizer Industrie auf einen Schlag. Aber ein Aufschwung und ein Zurück in die blühenden Zeiten der Vergangenheit ist ausgeschlossen. Die Schweiz ist mitten in einem Europa in der Krise. In der MEM-Industrie geht es an die wirkliche Substanz der Schweizer Industrie, wo die Leben von Zehntausenden Arbeiterfamilien und ganze Regionen betroffen sind. Eine Reihe von Unternehmen wird schliessen, industrielle Arbeitsplätze werden vernichtet oder ausgelagert werden – nicht weil die gut ausgebildeten Arbeiter mit ihrer Arbeitskraft und den technologisch hochstehenden Maschinen, die sie bedienen, nichts Sinnvolles für die Menschheit produzieren könnten. Sondern weil für die kapitalistischen Eigentümer die Märkte und damit Profite wegbrechen. Das ist die Absurdität des Kapitalismus in der Krise.

Innerhalb des allgemeinen Niedergangs des Kapitalismus steht die Schweiz noch immer weniger schlecht da als die meisten ihrer Konkurrenten. Sie hat nicht mehr den gleichen Vorsprung, liegt aber noch auf den Spitzenplätzen in der Wertschöpfung im Verhältnis zur Grösse der Bevölkerung (BIP pro Kopf). Doch die durchschnittlichen BIP-Wachstumszahlen von rund 5 % in den 50er und 60er liegen Jahrzehnte in der Vergangenheit und werden nicht zurückkommen. Die Schweiz konnte sich den Konsequenzen der Krise in der letzten Periode teilweise entziehen – doch musste sie dabei die Stützen ihres Erfolgs immer stärker angreifen.

Für die Schweizer Bourgeoisie gilt, was Marx für den gesamten Kapitalismus erklärte: Sie können die Widersprüche ihres eigenen Systems nicht lösen. Sie können sie überdecken, verschieben, hinauszögern, nur um dadurch neue Probleme, Risiken und Verwundbarkeiten zu schaffen, die ihnen an einem späteren Zeitpunkt umso härter ins Gesicht zurückschlagen. Die Krise des Kapitalismus hat die Schweizer Wirtschaft unterhöhlt. Und die Art und Weise, wie der Schweizer Kapitalismus seit den 1990er Jahren den eigenen Niedergang hinauszögerte – mit noch stärkerer Abhängigkeit vom Weltmarkt, mit der noch stärkeren Ausrichtung auf alle Blöcke – hat sie doppelt und dreifach verwundbar gemacht gegenüber genau jenen Entwicklungen, die in der neuen Weltsituation dominieren: die Umkehrung der Globalisierung, Protektionismus, Trumps Zölle, die Krise Europas und das Ende des Westens, die instabile multipolare Welt.

Das wird tiefe Konsequenzen haben für das angeschlagene und verwundbare «Erfolgsmodell Schweiz». Das muss nicht den Zusammenbruch der Schweizer Wirtschaft auf einen Schlag bedeuten. Aber Marxisten verstehen, dass sich die Situation mit all den hier aufgezeigten Widersprüchen an einem bestimmten Punkt schnell in ihr Gegenteil verkehren kann.

Die liberale Weltordnung der Nachkriegszeit bildete die Rahmenbedingungen, die es dem Schweizer Kapitalismus ermöglicht hatten, seinen eigenen Niedergang zu verlangsamen und länger Stabilität zu wahren. Die Schweiz profitierte von der Globalisierung, dem relativen Frieden zwischen den Blöcken und dem temporären Wiederaufschwung Europas. Diese Bedingungen sind dabei, wegzubrechen.

Da die Schweiz überproportional abhängig ist von offenen Märkten, ist sie überproportional gefährdet durch Handelskriege. Die Bank Goldman Sachs errechnet, dass nur die US-Nachbarländer Kanada und Mexiko, sowie Südkorea durch Trumps Zölle noch härter getroffen würden als die Schweiz. Die Schweiz steht auf Trumps Liste der «Dirty 15»-Länder, gegen die er wegen ihres Handelsüberschusses Zölle verhängen will. Anfang April kam der grosse Hammer: Im Rahmen seines Zoll-Rundumschlag gegen praktisch jedes Land der Welt verkündete Trump Zölle von 31 % gegen die Schweiz – mehr als gegen die EU! Auch wenn Trump die Einführung dieser Zölle kurz danach um 90 Tage aufschub, wurde überdeutlich: Die exportorientierte Schweiz ist an allen Ecken und Enden verwundbar.

Trump hat auch angekündigt, Importzölle auf Pharmazeutika in Betracht zu ziehen. Novartis macht 41 % und Roche 40 % ihres Umsatzes auf dem US-Markt. Goldman Sachs schätzt, dass das Schweizer BIP bei Verwirklichung der Drohung um 0,9 % tiefer ausfiele. Mit drohenden US-Zöllen gegen die Konkurrenz verkehrt sich die wichtigste Stütze der Schweizer Exportindustrie auf einen Schlag ins grösste Risiko! Die Grosskonzerne Roche, Novartis und Lonza erklären stolz, dass sie Zölle durch ihre Produktionsstätten in den USA teilweise umgehen könnten. Für die Arbeiter in den Werken in der Nordwestschweiz oder im Wallis und der kleineren Zulieferer ist das ein schwacher Trost, wenn ihre Arbeitsplätze in der Schweiz bedroht werden.

Wichtiger jedoch ist der sich abzeichnende Handelskrieg von Trump gegen die europäische Industrie. Die ohnehin stark angeschlagene MEM-Industrie ist in Panik. Wenn Trumps Zölle die Krise in der EU verschärfen, trifft das auch die Schweizer Industrie, deren Absatzmarkt weiter schrumpft. Diese «Zölle erhöhen den Druck auf die Zulieferer, noch günstiger zu produzieren – oder aus dem Geschäft zu fliegen», beklagt der Swissmem-Direktor. Im schlimmsten Fall gerät die Schweiz direkt zwischen die Fronten, indem die Zölle im Handelskrieg zwischen den USA und der EU gleich auf die Schweiz mit ausgeweitet werden.

Es ist unmöglich vorauszusehen, wie und in welcher Form sich die Handelskriege entwickeln werden. In jedem Fall ist die allgemeine Tendenz klar: Protektionismus und Blockbildung. Und in jedem Fall ist klar, dass die Schweiz von dieser Entwicklung überproportional getroffen werden wird und als kleines Land wenig entgegenzusetzen hat. Die Gefahren gehen dabei weit über einzelne Zölle hinaus. Mit einer Wirtschaft, die vom Handel mit allen Blöcken abhängt, ist die grösste Gefahr für den Schweizer Kapitalismus in der neuen multipolaren Welt, dass die grossen Blöcke ganz auseinanderbrechen – und die Schweiz gezwungen wird, sich zwischen der EU, den USA und China zu entscheiden. Auch wenn das nicht unmittelbar passieren wird, untergräbt jeder kleine Schlag in diese Richtung den Schweizer Kapitalismus weiter.

Während sich mit Trump die Tendenz zum Protektionismus weiter verschärft, versucht die Schweizer Bourgeoisie, solange es geht, gegen den Strom zu schwimmen und ihr Netz von bilateralen Freihandelsabkommen auszubauen. So gelang es ihr 2024, ein neues Freihandelsabkommen mit Indien abzuschliessen. Entgegen der westlichen Tendenz verhandelt sie auch mit China die Erneuerung des bestehenden Abkommens. Sie hofft, sich damit Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren westlichen Konkurrenten zu ergattern. Das kann temporär etwas Marge geben. Doch Absatzmärkte wie Indien oder Lateinamerika können die grossen, wirtschaftsstarken Blöcke nicht kompensieren. Im Falle von China besteht die ständige Gefahr, dass die USA oder die EU die Schweiz früher oder später zwingen werden, ihre Beziehungen mit China abzubrechen. Die Schweizer Bourgeoisie versucht, sich Zeit zu kaufen. Doch die allgemeine Entwicklung der Weltsituation arbeitet gegen den Schweizer Kapitalismus.

Die Schweizer Bourgeoisie hat sich traditionell hinter der «Neutralität» versteckt, um sich durch alle weltpolitischen Konflikte durchzumogeln und in der Position zu bleiben, mit allen Konfliktparteien gute Geschäfte zu machen. Wie gut ihr das gelang, war immer davon abhängig, wie viel Spielraum die Grossmächte der Schweiz dafür liessen. Dieser Spielraum wird enger. Die geopolitische Neuordnung – die multipolare Welt, die Krise der EU und des transatlantischen Bündnisses – ist die grösste Herausforderung für die Schweizer Bourgeoisie seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie zwingt ihr die unliebsame Frage auf, wie sich die Schweiz strategisch ausrichtet. Während politische und militärische Fragen in den Diskussionen in den Vordergrund gestellt werden, geht es im Kern letztlich um die Profite der Schweizer Kapitalisten.

Wir haben in den letzten Jahren stets betont: Die Schweizer Kapitalisten werden, solange es geht, versuchen, an China festzuhalten, das als aufsteigende Macht noch die am wenigsten düstere Zukunftsperspektive hat. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann die Schweiz nicht anders, als sich im westlichen Block einzuordnen, mit dem sie historisch verwachsen ist und deutlich umfassendere, engere Beziehungen hat. Doch was ist jetzt? Dieser «Westen» bricht auseinander und die Schweiz liegt genau auf der sich öffnenden tektonischen Bruchlinie: zwischen zwei Fronten, zwischen denen sie nicht wählen möchte.

Auch wenn Trumps Handelskrieg diese Beziehung bedroht, ist für die Bourgeoisie völlig klar, dass sie auf gute Beziehungen mit den USA angewiesen ist. Die USA sind das wichtigste einzelne Exportland, sind dynamischer als Europa und sind weiterhin die tonangebende Weltmacht. Europa dagegen steckt in der tiefen Krise und ist das schwächste Glied in den imperialistischen Konflikten. Viele Schweizer Kapitalisten würden lieber auf die USA setzen – wenn da nicht die verflixte Tatsache wäre, dass die Schweiz mitten in Europa liegt und wirtschaftlich und militärisch komplett von der EU abhängig ist.

Mit dieser objektiven Position der Schweiz in der Welt gibt es für die hiesige herrschende Klasse keine gute Lösung, nur verschiedene schlechte. Nähert sie sich dem einen Handelspartner an, riskiert sie, Schläge durch den anderen einstecken zu müssen – und umgekehrt. Sie wird das versuchen, was sie immer getan hat: zwischen den Blöcken zu balancieren, zu lavieren und hinauszuzögern. Aber ständiges Lavieren provoziert bei jedem grösseren Konflikt, von denen es heute immer mehr gibt, intern und extern Reibungen. Das untergräbt die ökonomische und politische Stabilität.

Der Druck, der von der Weltsituation und den tektonischen Plattenverschiebungen in den internationalen Beziehungen auf die Schweiz wirkt, ist in den letzten Monaten mitten in der Landesregierung aufgebrochen. Das Verteidigungsdepartement (VBS) ist regelrecht implodiert. Verteidigungsministerin Amherd, Armeechef Süssli, Geheimdienstchef Dussey und weitere Ranghohe sind zurückgetreten. Die Spannungen im Bundesrat mit seiner ach so harmonischen Konsenskultur wurden offen an die Medien getragen.

Seit dem Krieg in der Ukraine ab 2022 stand die Schweiz unter dem Druck des NATO-Imperialismus, deren Sanktionen gegen Russland zu übernehmen. Der Bundesrat hatte damals kurz versucht, entgegenzuhalten und ist dann schnell eingeknickt. Er hat sich der westlichen Kriegspartei angeschlossen und russische Gelder in den Schweizer Banken eingefroren. In der Folge hat sich die Schweiz unter den Bundesräten Amherd und Cassis – unter dem Schlagwort einer «flexibleren Neutralität» – auch militärisch der NATO und EU angenähert. Die von der Schweiz organisierte Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock war ein Zirkus des westlichen Imperialismus – ohne Teilnahme der anderen Kriegspartei Russland. Es war deutlich, in welchem Lager sich die Schweiz einordnete. Unter Verteidigungsministerin Amherd beschloss der Bundesrat 2024, an zwei Militärprojekten der EU (Pesco) mitzumachen, dem europäischen Luftverteidigungsprojekt Sky Shield beizutreten und die Zusammenarbeit und gemeinsamen Übungen mit der NATO zu verstärken.

Doch sich für eine Seite zu entscheiden hat Konsequenzen. Durch die Sanktionen und die Annäherung an die NATO betrachtet Russland die Schweiz heute nicht mehr als neutral und möglichen Geschäftspartner, sondern als Teil des feindlichen Lagers. Die Schweiz hat damit den Reichen der Welt gezeigt, dass ihre Gelder auf dem Schweizer Finanzplatz nicht mehr sicher sind vor politischen Eingriffen. Ein Grossteil der russischen Gelder in den Schweizer Banken wurden mittlerweile abgezogen.

Umgekehrt ging die Annäherung und Unterordnung der EU und den USA nicht weit genug. Deutschland schloss Schweizer Unternehmen bei Beschaffungen der Bundeswehr aus, weil die Schweiz kein zuverlässiger Partner mehr sei. Die USA unter Biden setzten die Schweiz auf eine Liste mit Ländern, die nicht mehr uneingeschränkten Zugang zu KI-Chips bekommen, weil sie nicht vertrauenswürdig sind. Die Schweiz ist gefangen in objektiven Widersprüchen: Egal was sie macht, es ist falsch. Dabei war die Entscheidung zwischen dem Westen und Russland noch relativ einfach im Verhältnis zur Bruchlinie zwischen den USA und der EU, die sich jetzt auftut. Das führt zu zunehmend scharfen Auseinandersetzungen um die «Auslegung der Neutralität» und die strategische Ausrichtung der Schweiz.

Die SVP drückt auf einen isolationistischen Kurs der harten, «bewaffneten Neutralität» (die sie per Volksinitiative in die Verfassung verankern will). Sie schiesst seit 2022 gegen jede Annäherung an die NATO oder EU. Die Logik ist simpel: sich politisch aus allem raushalten, um auch weiter frei mit China oder Russland geschäften zu können. Mit dem Ende des transatlantischen Bündnisses wird diese isolationistische Position stärkeren Auftrieb bekommen, da sie konsequent versucht, nicht Seite zu beziehen. Nur: Die Schweiz hat wenig entgegenzusetzen, wenn eine Grossmacht ernsthaft Druck auf die Schweiz macht.

Die SP steht auf der polar entgegengesetzten Seite in diesem Richtungsstreit, der seinem Gehalt nach 100 % inner-bürgerlich ist. Die SP war die erste und lauteste Stimme in der Schweiz, sich im imperialistischen Krieg in der Ukraine der reaktionärsten Kraft auf dem Planeten anzuschliessen: der NATO unter Führung des US-Imperialismus. Fabian Molina, prominentester Aussenpolitiker der SP, ist auch der vehementeste Gegner des Freihandelsabkommens mit China – und jetzt seit Trump auch gegen eines mit den USA. Die Grundlage dieser SP-Position ist rein moralisch: «Wir im Westen» sind die Guten; Russland, China, Iran und jetzt Trump sind die Bösen; «Wir» sind für «Menschenrechte» und «Demokratie» gegen diese «Autokraten». Der wahre Inhalt hinter der Hülle solcher leeren Abstraktionen ist die Einfügung der Schweiz zuerst ins Lager des transatlantischen Imperialismus gegen Russland. Und jetzt, da Trump das transatlantische Bündnis zerschlägt, reihen sich Molina, Wermuth und Co. im Lager der Kriegstreiber der europäischen herrschenden Klassen ein, die für einen längst verlorenen Krieg weiter das Blut ukrainischer Soldaten opfern. Dass sie sich dessen nicht bewusst sind, macht die Sache nur erbärmlicher. Am allerwenigsten vertritt die SP damit die Interessen der Arbeiterklasse.

Mit weniger Hysterie vertritt die Mitte-Partei von inzwischen Ex-Bundesrätin Amherd die gleiche Linie wie die SP. Dass Amherd und ihr Stab kollabierten, ist Ausdruck davon, dass Teile der Bourgeoisie zum Schluss kamen, dass die Annäherung an die NATO und EU zu weit ging. Die SVP hatte schon lange Druck auf die Bundesrätin und Armeechef Süssli gemacht. Die FDP hatte zu Beginn des Ukraine-Kriegs die Unterordnung unter den transatlantischen Imperialismus mit vorangetrieben. Doch je offensichtlicher wurde, dass der NATO-Block international isoliert und innerlich zerrüttet ist, desto mehr versuchten Teile der FDP – angeführt von Bundesrätin Karin Keller-Sutter – zurück zu balancieren und die Schweiz wieder unabhängiger zu positionieren. Das ist – zusammen mit der Frage, wie die Aufrüstung finanziert werden soll – der Grund, warum sich die Spannungen im Bundesrat rund um das Verteidigungsministerium bis zum Eklat zugespitzt haben. Doch mit der Wahl von Pfister (ebenfalls Mitte) zum neuen Bundesrat ist kein Problem gelöst: neues Gesicht, gleiche Situation wie davor. Mit dem Bruch zwischen den USA und Europa drücken die Parlamentarier und Bundesräte von SP und Mitte – inklusive Pfister – noch stärker in die Richtung, dass die Schweiz sich in die «europäische Sicherheitsarchitektur» integrieren müsse – während die SVP von der anderen Seite auf Isolationismus drückt.

Die FDP verkörpert mustergültig die Notwendigkeit der Schweizer Bourgeoisie, zu lavieren, zu balancieren, zu zögern. Sie nähert sich der SVP an, versucht aber gleichzeitig trotzdem, die Türen für die militärische Kooperation mit der EU nicht zu verschliessen. Nachdem Trump und sein Vize Vance den Bruch des transatlantischen Bündnisses offen präsentierten, reagierte Keller-Sutter schnell mit dem Versuch, die Schweiz unabhängig zwischen den Blöcken zu positionieren. Das zeigte den Willen, den USA unter Trump zu zeigen, dass die Schweiz nicht Teil der EU ist. Doch sich beim US-Imperialismus anzubiedern, heisst Europa vor den Kopf zu stossen, mit dem die Schweiz gute Beziehungen braucht und mitten in Verhandlungen ist. Wie man es dreht und wendet, es gibt keine gute Lösung für die Schweizer Bourgeoisie.

Nach Jahrzehnten, in denen die westlichen Imperialisten versucht haben, ihre wahre Natur hinter dem Schleier von Frieden und Kooperation zu verstecken, sind wir in eine neue Periode von Militarismus und offener Kriegstreiberei eingetreten. Jeder einzelne kapitalistische Nationalstaat rüstet auf. Die Schweiz zieht mit.

Europa war der Trittbrettfahrer der NATO unter Führung des US-Imperialismus und konnte sich leisten, die Armeeausgaben zurückzufahren. Die Schweiz konnte als Trittbrettfahrer des Trittbrettfahrers mitprofitieren. Seit dem Fall der Sowjetunion sind die Militärausgaben von 1,4 % des BIP (16 % der Bundesausgaben) im Jahr 1990 auf 0,7 % (7 % des Bundeshaushalts) im Jahr 2023 gefallen. Die lange Ausnahmesituation mit der totalen US-Hegemonie auf Weltebene ist vorbei. Jetzt kommt die Trendwende: Im Herbst hat das Parlament die Erhöhung der Militärausgaben auf 1 % beschlossen (4 Mia. Franken zusätzlich pro Jahr).

Mit dem Ende der US-Hegemonie ist auch die Illusion verschwunden, ein Nationalstaat könne sich dauerhaft ohne eigene militärische Stärke behaupten. Entsprechend sieht sich die Schweizer Bourgeoisie – wie alle Imperialisten – gezwungen, ihre Interessen erneut auf eigene Faust militärisch abzusichern. Dass ausgeschlossen ist, dass sie dies jemals ernsthaft alleine tun kann, heisst nicht, dass sie es nicht dennoch versuchen muss. Mit der Aufrüstung reagiert die Schweizer Bourgeoisie auch – in vorauseilendem Gehorsam – auf den Druck ihrer Verbündeten, nicht als Schmarotzer dazustehen. So stimmt auch sie in die europäische Hysterie über die Bedrohung des Vaterlandes durch Russland ein, um die nationale Einheit heraufzubeschwören, aufzurüsten und vom Klassengegensatz im Innern abzulenken. Letztlich wird die Armee immer in erster Linie auf die Unterdrückung des Klassenkampfes im Inland ausgerichtet sein.

Ausnahmslos alle Parteien – skandalöserweise inklusive SP und Grüne – machen mit in ihrem Drängen auf eine «schlagkräftige Armee». Prinzipielle Opposition gegen die Aufrüstung gibt es keine. Sie streiten sich nur über zwei Fragen der Umsetzung. Erstens wiederum über die Positionierung in der neuen mulipolaren Welt: Mit welchem Block und in welchem Ausmass muss die Schweizer Armee international kooperieren? Zweitens öffnen sich innerhalb der Bourgeoisie erste Bruchlinien, wie die Aufrüstung finanziert werden soll. Das ist (nebst der oben erklärten Frage der EU/NATO-Annäherung) der zweite Grund für die Eskalation im Bundesrat. Amherd wollte die Schuldenbremse aushebeln, um die Aufrüstung zu finanzieren. Die SVP-FDP Bundesratsmehrheit dagegen war (noch) nicht bereit, die tiefe Staatsverschuldung zu opfern, die einen wichtigen Standortvorteil des Schweizer Kapitalismus bildet. Dass sich dies an einem gewissen Punkt schnell ändern kann, zeigt das Beispiel der CDU in Deutschland. Die tiefe Schuldenquote kann der Schweizer Bourgeoisie in der kommenden Periode temporär einen gewissen Spielraum gewähren.

In jedem Fall ist klar: Es ist die Arbeiterklasse, die für ihre Kriegstreiberei zahlen soll. Die Frage ist nur ob heute oder morgen. Die Sparmassnahmen von 5 Milliarden Franken, die der Bund im letzten Herbst beschloss, sind zu grossen Teilen Produkt ihrer Aufrüstungspläne. Für die Produktion von Schrottmetall zur Schaffung einer illusorischen «Verteidigungsfähigkeit» soll bei der AHV, im Gesundheitswesen, bei Kitas, Flüchtlingshilfe, der Bildung und ÖV gespart werden! Das wird einen wichtigen Einfluss auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse haben.

Die Beziehungen der Schweiz zur EU bleiben für die Bourgeoisie die zugleich wichtigste wie schwierigste aussenpolitische Frage. Die Schweizer Bourgeoisie hatte es in den späten 1990er-Jahren durch eine aussergewöhnliche Verkettung von Umständen geschafft, mit der neu entstandenen EU äusserst vorteilhafte «bilaterale Verträge» auszuhandeln: Die Schweiz erhielt vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt (inklusive Arbeitsmarkt durch die Einführung der Personenfreizügigkeit), ohne dafür jedoch den Preis der politischen und rechtlichen Integration zahlen zu müssen. Dass die EU zu einem solchen Zugeständnis bereit war, ist Ausdruck ihres damaligen Optimismus: Die Sowjetunion war gefallen, die Globalisierung schritt voran, die EU schien im unaufhaltsamen Aufstieg. Diese Zeiten sind lange vorbei.

Nicht mehr bereit, die «Rosinenpickerei» zu akzeptieren, stellt die EU die Schweizer Bourgeoisie seit 2008 vor die Wahl: Entweder ihr integriert euch in einen übergeordneten Rechtsrahmen oder die Bilateralen laufen aus. Die laufenden Verhandlungen über die «Bilateralen III» sind nur der neuste Anlauf in fast permanenten Verhandlungen, die in den letzten 15 Jahren mehrmals gescheitert sind. Die Schweizer Bourgeoisie steckt im Dilemma: Sie kann nicht ohne die EU als ihren wichtigsten Handelspartner. Aber sie kann auch nicht mit der EU, ohne die staatliche Kontrolle über ihre Bedingungen der kapitalistischen Ausbeutung ein Stück weit abzutreten. Als Resultat dieses objektiven Widerspruchs, ist die Bourgeoisie in dieser Frage heute gespaltener als in jeder anderen. Die neue Weltsituation verschärft ihr Dilemma nur zusätzlich. Der Bundesrat wird von zwei Seiten her eingeklemmt: von der SVP und den Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften hatten den Bilateralen Verträgen 2002 zugestimmt. Die Einführung der Personenfreizügigkeit bedeutete die Abschaffung des reaktionären Saisonnierstatuts, das die Einwanderung durch Kontingente regelte. In einem faulen Deal (sie akzeptierten damit auch die reaktionären Asyl-und Einwanderungsbestimmungen für ausserhalb Europas) erhielten die Gewerkschaften dafür ein bedeutendes Zugeständnis für die Schweizer Arbeiterklasse: die Flankierenden Massnahmen zum Lohnschutz. Dadurch konnten sie das Netz von Gesamtarbeitsverträgen und damit Branchen-Mindestlöhnen in der Schweiz seither massiv ausweiten. Da die EU diesen Lohnschutz aufweichen will, ist der Gewerkschaftsbund korrekterweise so lange bereit, seine faktische Vetomacht gegen die Verträge zu nützen, wie der bestehende Lohnschutz nicht kompensiert oder gar ausgebaut wird.

Innerhalb der Bourgeoisie drängen der Bundesrat (wenn auch zunehmend zurückhaltend), die grossen Unternehmerverbände wie Economiesuisse oder Swissmem, NZZ und andere auf die Erneuerung der Verträge mit der EU. Sie wollen schlicht nicht riskieren, den Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt zu verlieren und es sich in der aktuellen Situation mit dem wichtigsten Wirtschaftspartner zu verspielen. Grosse Konzerne, insbesondere die hochspezialisierte Pharma, sind auf die Personenfreizügigkeit angewiesen. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist zu klein für solche Monopole. Sie brauchen den einfachen Zugang zum europäischen Reservoir von qualifizierten Arbeitskräften. Zweifellos wäre der Wegbruch der Bilateralen ein bedeutender Einschnitt für die angeschlagene Schweizer Wirtschaft.

Wenn die SVP am vehementesten und konsequentesten gegen die Bilateralen schiesst, dann bestimmt nicht, weil sie gegen den für die Bourgeoisie so essenziellen Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist. Vielmehr ist sie erstens nicht bereit, sich für diesen Zugang politisch unterzuordnen. Sie ist gegen die dynamische Übernahme von EU-Recht und dagegen, dass der Europäische Gerichtshof in Streitfällen entscheidet (gegen «fremde Richter»). Verkleidet hinter abstrakten Worthülsen der «Verteidigung der Schweizer Demokratie», zeigt sich darin die wahre Natur des bürgerlichen Staates und seines Rechtssystems: Die SVP ist gegen jeden Teil-Verlust der Kontrolle über den eigenen Staat an andere Konkurrenz-Bourgeoisien – ein schönes Eingeständnis, dass Gerichte und Rechtsrahmen nicht neutral sind, sondern das Werkzeug der nationalen herrschenden Klasse!

Die SVP ist zweitens gegen die Personenfreizügigkeit. Mit der bevorstehenden Volksinitiative «gegen eine 10-Millionen-Schweiz» drückt sie mit einem zusätzlichen Hebel in diese Richtung. Sie schürt mit ihrer typischen rechtspopulistischen Demagogie Hass auf Ausländer, um von der Klassenfrage abzulenken und mit Sündenbockpolitk eine Wählerbasis zu gewinnen. Aber dahinter stecken auch handfeste Interessen der Bourgeoisie: Zum einen will sie die Gewerkschaften und ihr Netz der GAV, Mindestlöhne und Lohnkontrollen zurückzudrängen. Zum anderen will sie zurück zum Saisonnier-Statut: Die SVP ist nicht gegen ausländische Arbeitskräfte. Sie ist dafür, sie maximal zu entrechten, um sie noch besser ausbeuten zu können. Ausländische Arbeiter aus EU-Ländern (75 % der Migranten) sollen wieder «Gastarbeiter» sein, die man ganz einfach aus dem Land werfen kann, um die Arbeitslosigkeit abzufedern, falls ein wirtschaftlicher Einbruch das erfordert.

Die SVP war mit dieser Position bis vor wenigen Jahren innerhalb der Bourgeoisie noch fast isoliert. Mittlerweile verläuft die Spaltung mitten durch die herrschende Klasse. Auch die FDP ist gespalten. Verschiedene milliardenschwere Unternehmerkreise aus der Industrie und Finanzwirtschaft haben sich in den Organisationen Kompass und Autonomiesuisse zusammengeschlossen, um ebenfalls gegen die Bilateralen zu lobbyieren.

Die ganze Bourgeoisie braucht den Marktzugang und gute Beziehungen zur EU. Aber das gibt es heute nur noch mit einem Preis. Wie viel Abstriche ist sie dafür bereit, an die Gewerkschaften einerseits und die EU andererseits zu machen? Das ist der Kern des Streits zwischen den verschiedenen Lager der Kapitalistenklasse. Hier, wie in den anderen Fragen der Positionierung der Schweiz in der Welt, verschärft sich der Richtungsstreit im Kontext von Handelskrieg, Blockbildung, Bruch des westlichen Lagers und der Krise der EU. Beide Lager sehen sich bestätigt: «Jetzt erst recht!», poltern die verzweifelten Befürworter eines Abkommens mit der EU, die fürchten, dass die Schweiz als Drittstaat in Zukunft sogar von der EU selbst zur Zielscheibe von protektionistischen Schlägen werden könnte. «Jetzt erst recht nicht!», poltern die Gegner, die jede Bindung zum sinkenden EU-Schiff lockern wollen und gegenüber den USA jeden Eindruck verhindern wollen, die Schweiz hätte irgendetwas mit dieser EU am Hut. Beide Seiten haben recht und unrecht. Beide suchen vergebens einen Ausweg aus der hoffnungslosen Sackgasse des Schweizer Kapitalismus.

Mit dem Ende der liberalen Weltordnung bricht der Schweizer Bourgeoisie der Boden unter den Füssen weg. Der Schweizer Kapitalismus braucht Europa und die Welt, doch in dieser multipolaren Welt hat es zunehmend keinen Platz für einen «unabhängigen» Schweizer Kapitalismus, der von den Nischen aller Blöcke profitieren will. In all diesen Fragen zur Positionierung der Schweiz in der Welt nehmen die Spannungen in der Bourgeoisie und ihren Parteien zu. Wieso? Weil sie in objektiven Widersprüchen gefangen sind, für die es vom Standpunkt des Schweizer Kapitals keinen Ausweg gibt.

Für die Arbeiterklasse und Revolutionäre ist das keine schlechte Entwicklung. Lenin erklärte, dass Revolutionen «oben» beginnen: mit Rissen in der herrschenden Klasse und ihrem Staatsapparat. Der Bruch im Bundesrat rund um das VBS gibt uns einen ersten kleinen Vorgeschmack, was auf uns zukommen wird. Je tiefer die Bourgeoisie in die Sackgasse gerät, desto schärfer, giftiger und zunehmend verzweifelter werden sich diese Konflikte und Richtungsstreits innerhalb der Bourgeoisie ausdrücken.

Wir müssen um jeden Preis verhindern, uns dem einen oder anderen Flügel auf ihrem sinkenden kapitalistischen Schiff anzuhängen. Das sind Kämpfe innerhalb der Kapitalistenklasse, in denen die Arbeiterklasse nur verlieren kann. Aussenpolitik ist nur die Fortsetzung der Innenpolitik mit anderen Mitteln. Innenpolitik ist Klassenkampf. Die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie haben entgegengesetzte Klasseninteressen. Tragischerweise ist ein proletarischer Klassenstandpunkt heute in all diesen Fragen zur Position der Schweiz in der Welt komplett abwesend. Die SP vertritt in diesen Fragen einen 100 % bürgerlichen Standpunkt – und obendrein den lächerlich realitätsfernsten von allen. Die Arbeiterklasse und ihre Organisationen brauchen eine eigene, von den bürgerlichen Interessen unabhängige Position.

Liberale Weltordnung oder Protektionismus? Aber es gibt kein Zurück zur liberalen Weltordnung. Sie hat die neue Situation von Protektionismus, Handelskriegen und imperialistischer Aufrüstung überhaupt vorbereitet. In den Handelskriegen zwischen den Kapitalisten, wie in all ihren Kriegen, hat die Arbeiterklasse nichts zu gewinnen. Es sind nicht unsere Kriege. Es sind ihre Kriege, um ihre Profite auf Kosten der Konkurrenz zu sichern. Die lauter werdenden Rufe nach Subventionen der heimischen Unternehmen «um Arbeitsplätze zu retten» sind die Rufe nach Geldern der Arbeiterklasse für die Rettung der Kapitalisten. Warum sollten die Arbeiter dafür zahlen, dass Kapitalisten weiter Profite machen können? Der einzige Weg zum Schutz von Arbeitsplätzen gegen Schliessungen und Massenentlassungen ist die Besetzung der Unternehmen und die Verstaatlichung der Unternehmen unter Arbeiterkontrolle.

Flexible oder harte Neutralität? Aber ihre Neutralität ist die Ordnung der Schweizer Imperialisten, bestmöglich die Arbeiter der ganzen Welt auszubeuten. Die «flexiblere Ausgestaltung» oder Abkehr von der Neutralität ist die Unterordnung unter andere kriegstreibende Imperialisten. Die einzigen Verbündeten der Schweizer Arbeiterklasse sind die Arbeiter dieser Welt im Kampf gegen den schweizerischen und jeden Imperialismus.

Militarisierung? Aber jeder Rappen in die Aufrüstung ist ein Rappen, der für die wahre «Sicherheit» der Arbeiterklasse fehlt: Für ein gutes Gesundheitssystem, für gute Löhne, Wohnraum, Bildung oder Kinderbetreuung. Wir brauchen keine Sicherheit vor «den bösen Russen». Wir brauchen Sicherheit vor unserer eigenen Bourgeoisie, die sich wie alle Kapitalisten an ein sterbendes System klammert und dafür bereit ist, mit den Risiken von Atomkriegen zu spielen. Unsere einzige Verteidigung und Sicherheit gegen Kriege ist der Sturz der Bourgeoisie in der Schweiz als Teil der revolutionären Bewegung der globalen Arbeiterklasse.

Mit oder ohne EU? Wir anerkennen und unterstützen, dass die Gewerkschaften eine Klassenposition zur Verteidigung des Lohnschutzes haben. Aber die Frage ist deutlich grösser als dieses Abkommen: Sind wir für oder gegen die EU? Aber diese EU war niemals ein «Friedensprojekt». Sie war immer ein imperialistisches Projekt: ein reaktionärer Versuch von zu klein gewordenen Nationalstaaten, dennoch eine Rolle in der imperialistischen Welt zu spielen. Dieses Europa ist das Europa der Profite und der Kriegstreiber. Der einzige Weg zu einer echten Einheit der Völker Europas, zu Frieden und Wohlstand auf dem ganzen Kontinent, ist durch die Überwindung des Kapitalismus und die Schaffung einer sozialistischen Föderation Europas.

Die gesamte aktuelle Krisenspirale ist das Produkt der Tatsache, dass der Kapitalismus an die Fesseln seiner eigenen Produktionsverhältnisse stösst: ans Privateigentum und den Nationalstaat. Der Kapitalismus bedeutete einen gigantischen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Die bürgerlichen Revolutionen hatten einen modernen Nationalstaat geschaffen; das kapitalistische Privateigentum schuf die moderne Industrie und vereinte den ganzen Globus in einem einzigen Weltmarkt. Doch gleichzeitig stehen die Kapitalisten und die einzelnen Nationalstaaten weiter in einer Konkurrenz zueinander, die sich in der heutigen Phase des Niedergangs bis zum kriegerischen Gegensatz steigert. Statt die Menschheit weiter voranzubringen, droht der Kapitalismus, uns in der Barbarei von Krieg und Zerstörung zu versenken. So wie die nationalen bürgerlichen Revolutionen die lokalen Schranken des Feudalismus sprengten, muss die internationale proletarische Revolution heute die Schranken des Nationalstaats sprengen und das private Eigentum aufheben. Nur das wird ein neues Zeitalter des Fortschritts für die Menschheit eröffnen.

Der Marxismus lehrt, dass die ökonomischen Entwicklungen die Basis bilden, auf der sich der politische und ideologische Überbau erhebt. Der fundamentale Wendepunkt in der Weltsituation – aktuell insbesondere auf ökonomischer und geopolitischer Ebene – wird notwendigerweise einen fundamentalen Wendepunkt in der sozialen und politischen Lage in der Schweiz nach sich ziehen.

Die Schweiz ist zweifellos ein Land, das in den letzten Jahrzehnten und bis heute ein hohes Mass an sozialer Stabilität und wenig offene Klassenkämpfe verzeichnet. Die materielle Grundlage dafür lag in den Bedingungen des wirtschaftlichen Aufschwungs der Nachkriegszeit, die wir im ersten Teil analysiert haben. Der Verteilkampf zwischen Kapitalisten und Arbeitern konnte abgemildert werden, weil der Kuchen insgesamt grösser wurde. Das ist die Essenz der sozialen Nachkriegsordnung in der Schweiz. Sie erlaubte der herrschenden Klasse, sich und ihrem bürgerlichen Staat ein schönes soziales Mäntelchen überzuziehen.

Doch in gleicher Weise, wie die langgezogene organische Krise des Kapitalismus seit Jahrzehnten auch den Schweizer Kapitalismus unterhöhlt hat, hat sie auch den Wohlstand der Schweizer Arbeiter – also die Grundlage des sozialen Friedens – über Jahrzehnte untergraben. Die neue Weltsituation trifft auf eine Schweizer Arbeiterklasse, deren Polster seit langem zusammenschrumpft.

Die Periode, in die wir eingetreten sind, bedeutet den definitiven Bruch mit den Voraussetzungen für das «Erfolgsmodell» Schweiz. Wenn die Profite wegbrechen, wird jemand dafür zahlen müssen – und das ist im Kapitalismus die Arbeiterklasse. Die Schweizer Bourgeoisie ist den internationalen Entwicklungen ausgeliefert. Sie ist zu schwach, um anderen Ländern ihren Willen aufzuzwingen und zu versuchen, die Krise durch Protektionismus zu exportieren. Ihr werden zunehmend nur noch zwei Möglichkeiten bleiben, um ihre Profitbedingungen zu schützen: erstens durch Angriffe auf die Arbeiterklasse in der Schweiz. Zweitens durch die Staatsverschuldung – womit sie sich jedoch nur zusätzliche ökonomische Probleme schaffen wird, die sie mittelfristig zu umso härteren Angriffen auf die Arbeiterklasse zwingen wird.

Die Kapitalisten werden die Arbeiterklasse auf zwei Fronten angreifen: Auf Betriebsebene durch Entlassungen und Schliessungen sowie durch Druck auf die Löhne, insbesondere durch die Inflation. Auf politischer Ebene durch weitere Sparmassnahmen, Angriffe auf die Sozialwerke und auf das Rentenalter. Aber damit macht sich die Bourgeoisie einen mächtigen Feind und bereitet den Boden für den Klassenkampf von unten. Der Arbeiterklasse wird in den nächsten Jahren kein anderer Weg bleiben als der kollektive Kampf.

Die Bourgeoisie und ihre kleinbürgerlichen Ideologen an den Universitäten haben seit Jahrzehnten propagiert, die Arbeiterklasse sei ein Phänomen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, das seinen Platz nur in den Geschichtsbüchern hätte. Doch die Arbeiterklasse war in der Schweiz und weltweit noch nie so gross und potenziell so stark.

In der Schweiz gibt es heute mehr als 4 Millionen aktive Arbeiter. Das sind 55 % der gesamten Bevölkerung über 15 Jahre. Entgegen dem Mythos umfasst die Arbeiterklasse nicht nur Industriearbeiter, sondern alle, die ihre Arbeitskraft für einen Lohn verkaufen müssen. Diese Arbeiter sind es, die den ganzen Reichtum im Kapitalismus schaffen und die Räder der Gesellschaft täglich am Laufen halten. Sie alleine sind dadurch in der Stellung, die kapitalistische Produktion zu blockieren. Wenn die Arbeiter streiken, steht alles still – auch die Profitmacherei der Kapitalisten. Diese Klasse alleine ist dadurch in der Stellung, die Kapitalisten in einer Revolution zu stürzen, sie zu enteignen und die Produktion demokratisch nach den Bedürfnissen der Menschen zu planen.

Diese Arbeiter sind – im Gegensatz zum Mythos des KMU-Landes – konzentriert in wenigen Grosskonzernen. Etwa 37 % aller Arbeiter (1.5 Millionen) arbeiten in 1800 Grossbetrieben mit mehr als 250 Arbeitern. Und fast 900’000 Arbeiter (ca. 22 %) arbeiten bei rund 330 Konzernen (0.05%) mit mehr als 1000 Arbeitern! Damit einher geht eine riesige, potenzielle kollektive Macht.

Zu diesen 4 Millionen aktiven Arbeitern kommen 2.3 Millionen inaktive hinzu: Arbeitslose, zukünftige Arbeiter in Ausbildung, ehemalige Arbeiter in Rente, Hausfrauen und -männer, Kranke und weitere. Die Arbeiterklasse in diesem umfassenden Sinn besteht in der Schweiz aus 6.3 Millionen Menschen. Das sind 84 % der gesamten Bevölkerung! Diese Klasse ist vielfältig, hat Monatslöhne von wenigen hundert bis 12 tausend Franken, arbeitet mal mehr mit Kopf oder Hand, hat unterschiedliche Alter, Nationalitäten, Geschlechter oder sexuelle Orientierungen – aber alle werden von der herrschenden Klasse zunehmend angegriffen und alle haben das gleiche grundlegende objektive Interesse: Ein gutes Leben mit einem Dach über dem Kopf, sichere Ernährung, guter Lohn oder Rente, gute Bildung, Gesundheit, genug Freizeit und gesunde zwischenmenschliche Beziehungen.

Dem gegenüber steht eine winzige Minderheit von etwa 1 % von Kapitalisten und Grundbesitzer, die von der Arbeit und Zinsen anderer leben. Während Arbeiter Mühe haben, um ans Ende des Monats zu kommen, besitzen sie rund die Hälfte des gesamten Vermögens der Schweiz! Das ist die winzige Minderheit, die heute die Gesellschaft beherrscht und bereit ist, die ganze Menschheit mit sich in den Abgrund zu reissen, um ihre Profite und ihre Macht zu retten.

Nie in der Geschichte stand das objektive Kräfteverhältnis der Klassen offensichtlicher zugunsten der Arbeiterklasse. Diese Klasse hat nicht das geringste Interesse an der Aufrechterhaltung des Kapitalismus und jedes Interesse am Aufbau einer neuen, freien, klassenlosen Gesellschaft. Zu Marx’ und Lenins Zeiten konnten die Kapitalisten versuchen, das Kleinbürgertum – damals die überwältigende Bevölkerungsmehrheit – gegen die Arbeiterklasse zu instrumentalisieren. Doch das Kleinbürgertum macht heute in der Schweiz gerade noch rund 10 % aus! Die sozialen Reserven der Reaktion sind so klein wie nie zuvor. Ohne dieses grundlegende Klassenverständnis sind wir heute komplett verloren: Die grossen gesellschaftlichen Entwicklungen vor unseren Augen bleiben unverständlich und der Ausweg aus der Krise bleibt unsichtbar.

Die objektive Stellung der Arbeiterklasse in der Gesellschaft heisst nicht, dass sich die Arbeiter unmittelbar auch subjektiv ihrer Klassenzugehörigkeit und historischen Aufgabe bewusst sind. Marx erklärte, dass «die herrschenden Ideen einer Gesellschaft stets die Ideen der herrschenden Klasse» sind. Aber Marx erklärte auch, dass «das gesellschaftliche Sein» das Bewusstsein bestimmt. Die Lebensbedingungen der Menschen prägen ihr Denken. Die Angriffe auf die Arbeiterklasse führen, in einem langen, widersprüchlichen Prozess, zur Loslösung der Arbeiterklasse von den bürgerlichen Ideen.

Die Schweizer Arbeiterklasse hat sich an den hohen Lebensstandard gewöhnt. Insbesondere in der Nachkriegszeit ging es nur aufwärts. Die Löhne der Arbeiter wurden in sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen regelmässig erhöht. Der Sozialstaat wurde durch Kompromisse im Parlament finanziert. Wer einen Schweizer Pass und einen Job hatte, konnte sich ein gutes Leben erhoffen, zumindest besser als jenes der eigenen Eltern. Das Klassenkampfniveau blieb über Jahrzehnte tief, die politische Stabilität hoch. Die Reallöhne stiegen von Jahr zu Jahr bedeutend und kontinuierlich. Eine Generation nach der anderen hatte mehr zum Leben als die nächste.

Seit der Rückkehr der organischen Krise des Kapitalismus ab den 1970ern hat sich der Wohlstandsfortschritt für die Schweizer Arbeiterklasse drastisch verlangsamt. Allerdings konnte die Schweiz von einer dickeren Speckschicht zehren. Seit der zweiten Hälfte der 2010er nach der Weltwirtschaftskrise ist der Fortschritt zum Stillstand gekommen. Die Speckschicht wird zunehmend abgetragen. Während das verfügbare Einkommen der Haushalte zwischen 2000 und 2014 noch um 20 % gestiegen war, stagnierte es seit 2015 bis zur Coronapandemie 2020. Besonders schmerzhaft sind die Krankenkassenprämien, die im Vergleich zu den Löhnen explodierten (siehe Abbildung 8 unten). Bei etwa 40 % der Haushalte blieb schon vor Corona am Ende des Monats nichts übrig. Beim einkommensschwächsten Fünftel überstiegen die Ausgaben das Einkommen.

Die Schweizer Arbeiterklasse trat in einem Zustand der Verwundbarkeit in die neue Etappe der organischen Krise. Dann kam 2020 der historische Bruch: Nicht nur geht es nicht mehr aufwärts, es geht abwärts. Die Rückkehr der Inflation trifft die gesamte Arbeiterklasse. 2021 – 23 sinken zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg drei Jahre in Folge die Reallöhne (siehe Abbildung 7 oben). Die Kapitalisten frohlocken, dass sie die Inflation seit 2024 unter Kontrolle hätten. Aber auch die aktuellen Preissteigerungen von 1.1 % sind noch Steigerungen, die sich zu drei Jahren gestiegener Preise addieren. Die leichten Lohnsteigerungen 2024 machen diese drei Jahre Reallohnverlust nicht wett, diese Kaufkraft ist verloren. Die Kapitalisten werden sie nicht freiwillig wiederherstellen, umso mehr in ihrer Situation der Krise. Sie müssen durch Kampfmassnahmen der Arbeiterklasse dazu gezwungen werden.

Am Arbeitsplatz steigt die Belastung seit Jahren und treibt die Burnout-Raten in die Höhe. Gleichzeitig sind die Arbeiterfamilien im Alltag mit einer Krise der Lebenskosten konfrontiert. Die Anzahl Personen, die Mühe haben, ihre explodierenden Krankenkassenrechnungen zu zahlen, ist auf rekordhohe 36 % gestiegen. Bei den tiefen Einkommen gehen mittlerweile 44,8 % des Haushaltsbudgets für die steigenden Mieten und Nebenkosten drauf! In den letzten drei Jahren verzeichneten die Caritas-Läden in jedem Jahr einen neuen Verkaufsrekord. Der Schweizer Preisüberwacher stellt fest, wie es einen Wandel im Inhalt der Zuschriften gibt: weg von «Details» hin zu «existenziellen Fragen». Auf dem anderen Pol des Klassengegensatzes ist das Vermögen der reichsten 0,9 % von 2005 – 2021 real um 146 % gestiegen! Allein dieses zusätzliche Vermögen wären schon 520 Franken mehr Lohn, Rente, Stipendien pro Monat für jede einzelne Person der gesamten Arbeiterklasse! Wie Marx erklärte: Im Kapitalismus bedingt die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol zugleich die Akkumulation von Elend und Arbeitsqual auf dem Gegenpol.